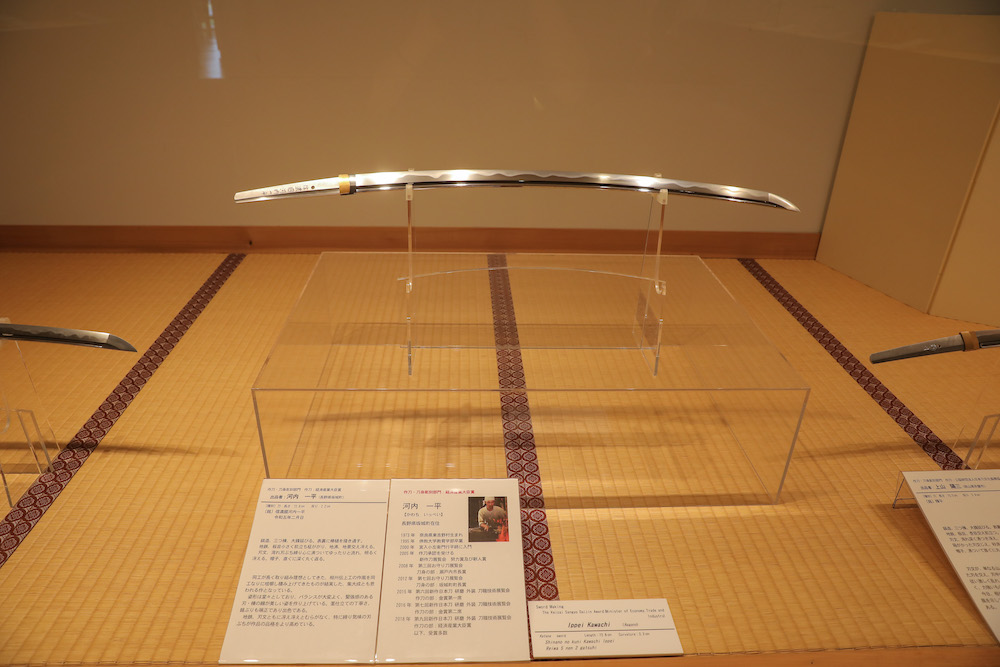

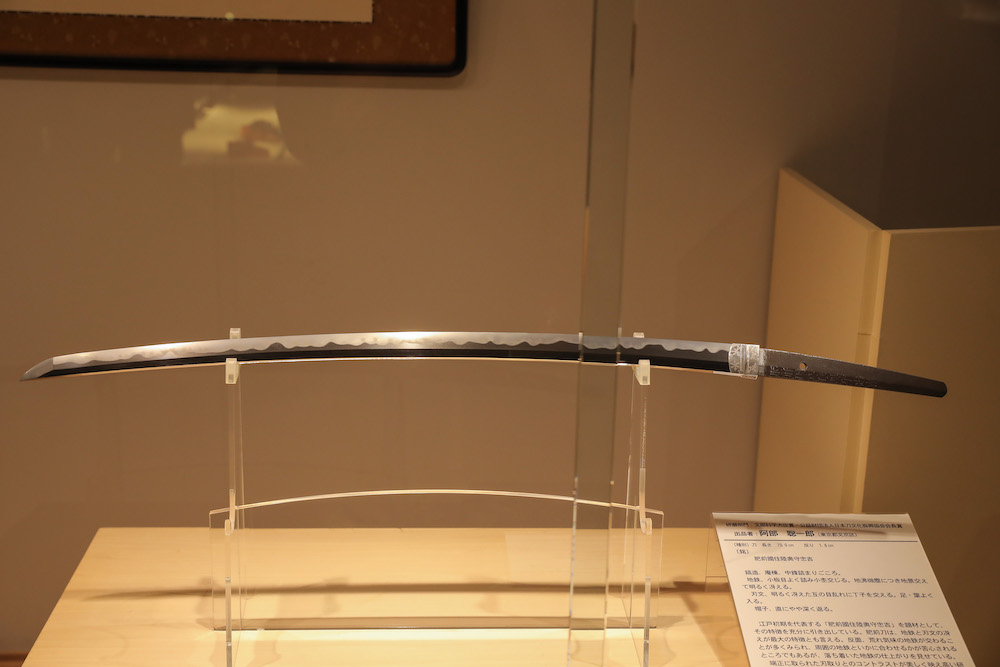

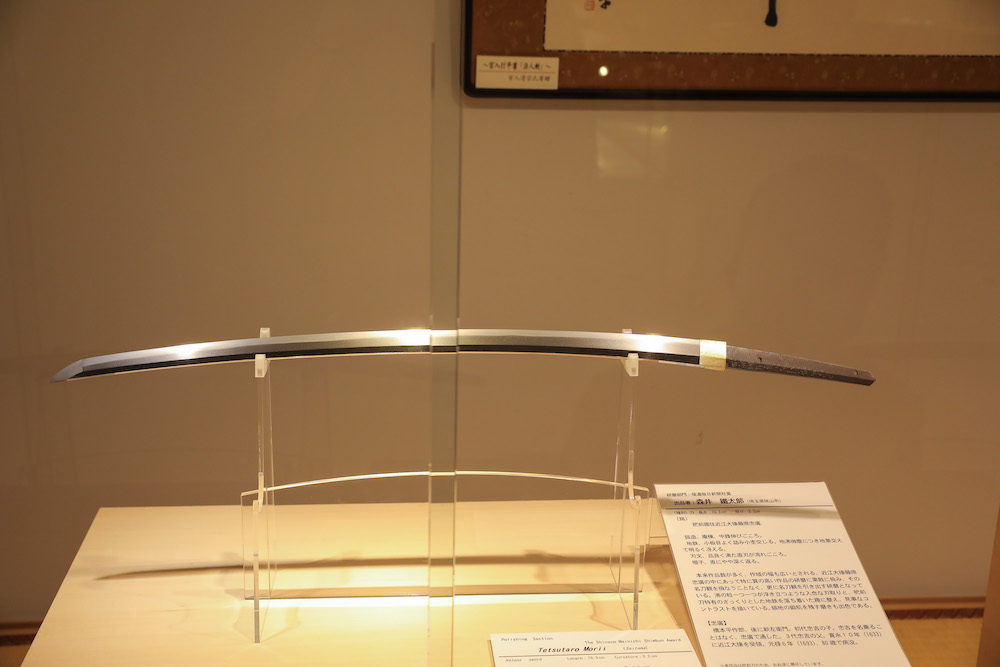

刀文協は新年度の公益目的事業として、当協会のほか長野県の坂城町・坂城町鉄の展示館との主催により、下記の通り第14回「新作日本刀 研磨 外装 刀職技術展覧会」を開催致します。本展は下記の通り、大臣賞をはじめ各賞をもって優れた作品を顕彰する「コンクール形式」とするとともに、併せて、当協会の会員・非会員であることに関係なく、日本刀製作に携わる全ての職方の皆さまの成果を広く一般に公開し、正に日本刀文化の振興を図るものであります。

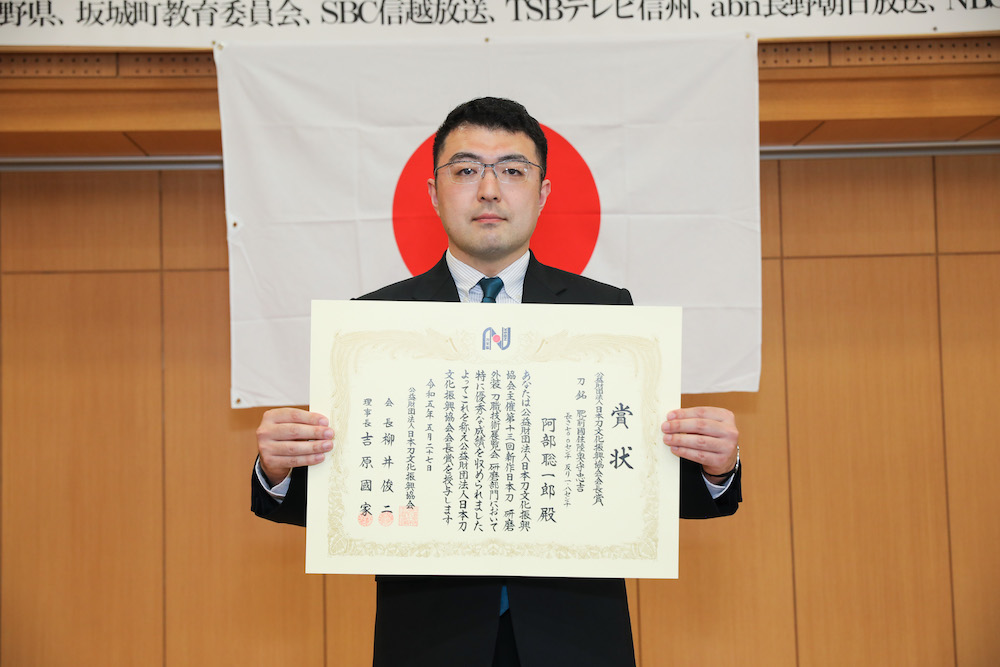

令和5年度は、第13回展作品を長野県の「坂城町鉄の展示館」(前期展)と、静岡県の「佐野美術館」 (後期展)にて順に展示し、合わせて1万2千名を超える多くの皆様に現代刀をご覧いただくなど国内外からも大いに注目される年となりました。

案内をご精読の上、皆様には鋭意ご応募いただきますよう、開催の概要に関してご案内を申し上げます。今回も充実した作品のご出品を期待しております。

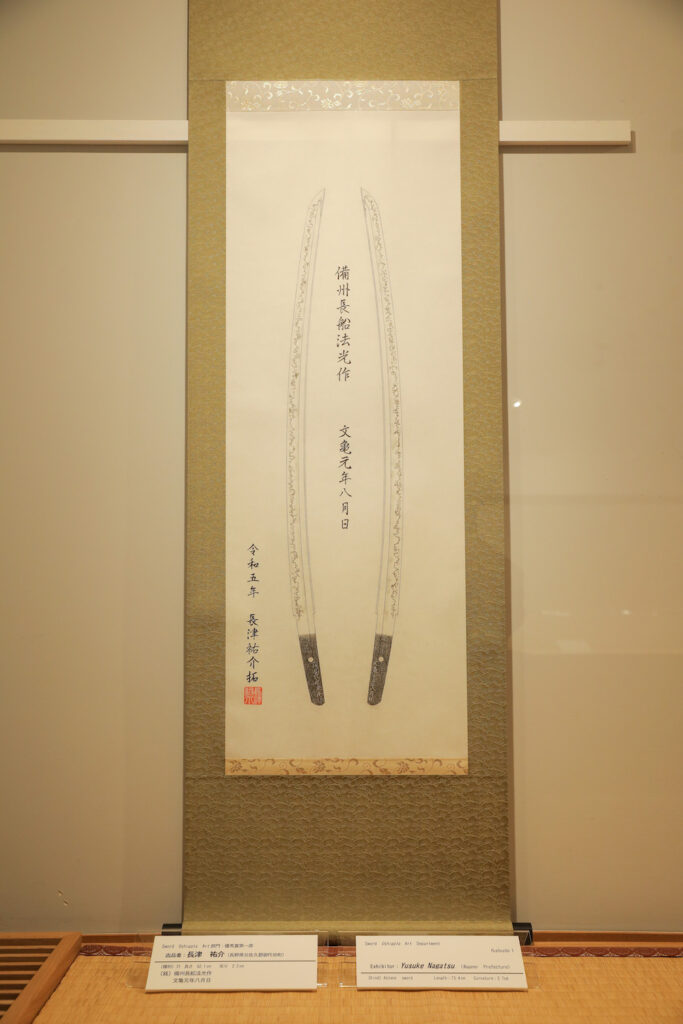

※今回も、作刀・刀身彫刻/研磨/刀装の3部門の他に、特別公開部門として、“Sword Oshigata Art”部門を設けます。詳細はこちらのご案内をご覧ください。

○会場と会期

「坂城町 鉄の展示館」

〒389-0601 長野県埴科郡坂城町坂城6313-2

令和6年6月8日(土)~9月16日(月)

尚、授賞式・懇親会は「坂城町 鉄の展示館」の開催初日を予定

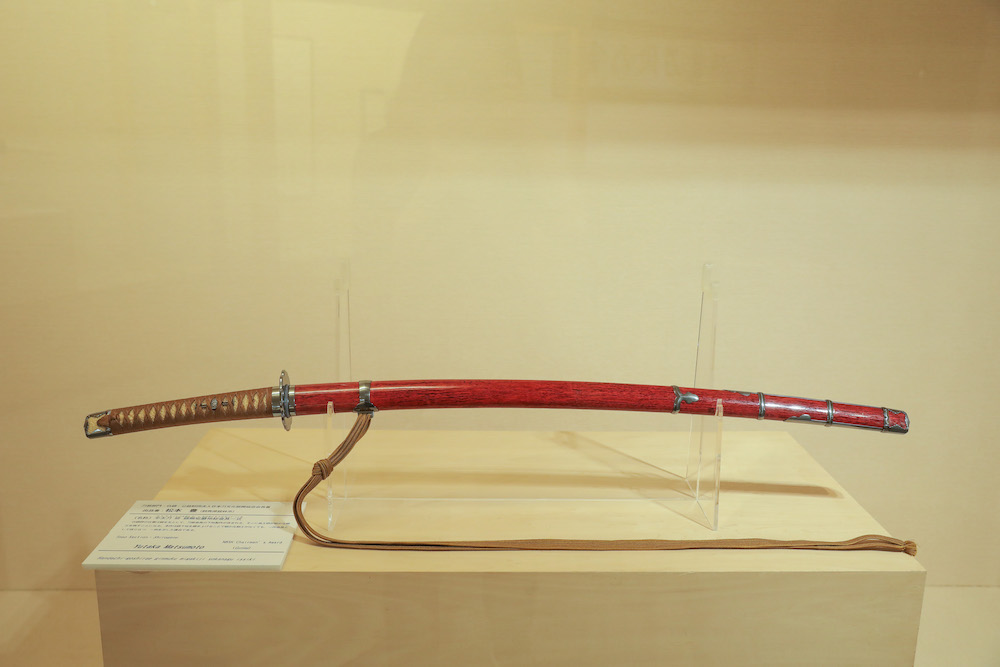

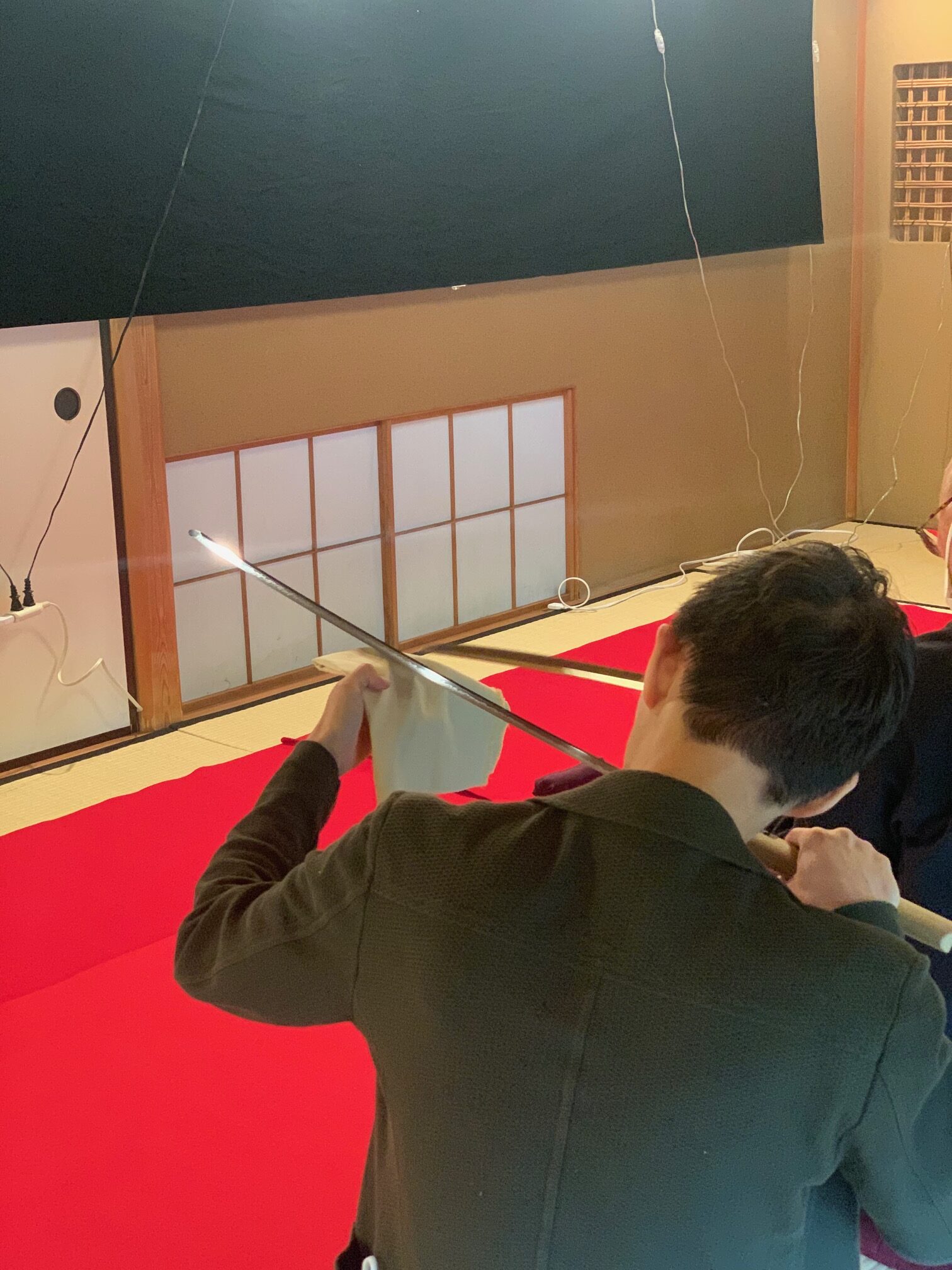

○部門:作刀・刀身彫刻/研磨/刀装の3部門

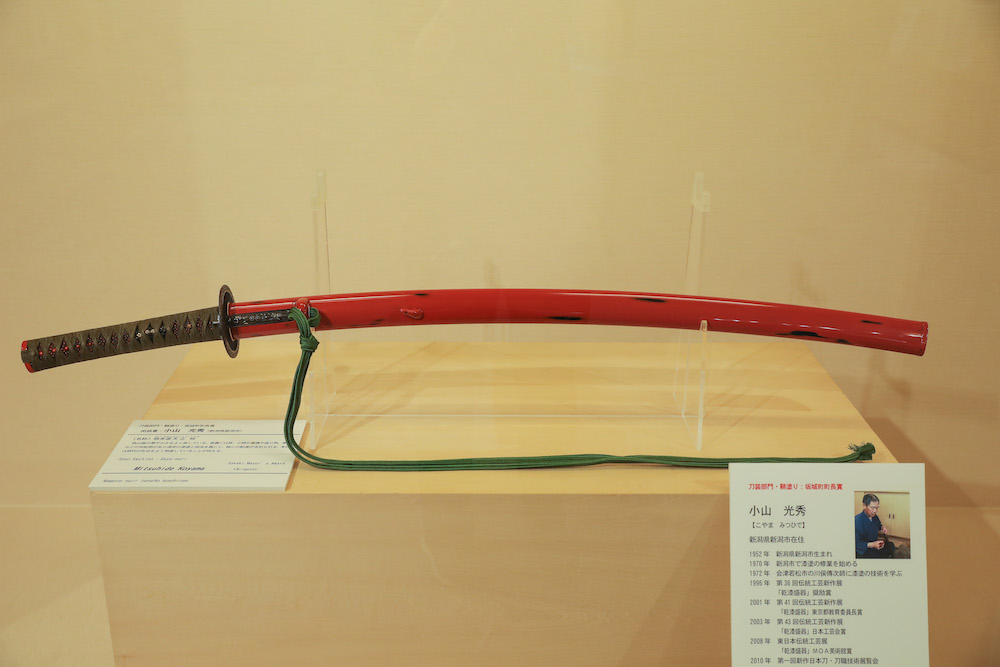

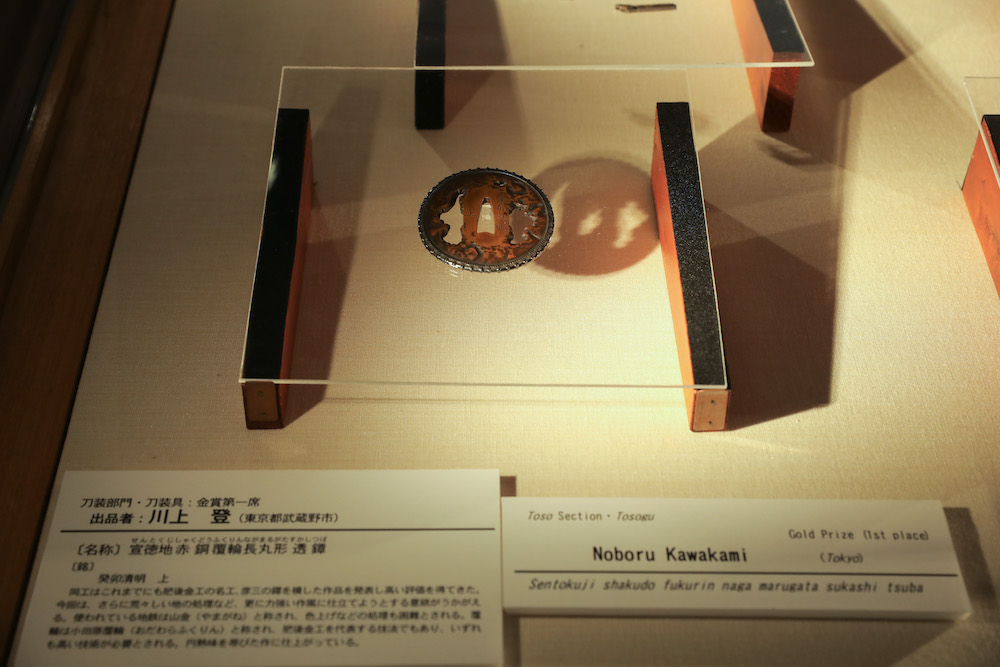

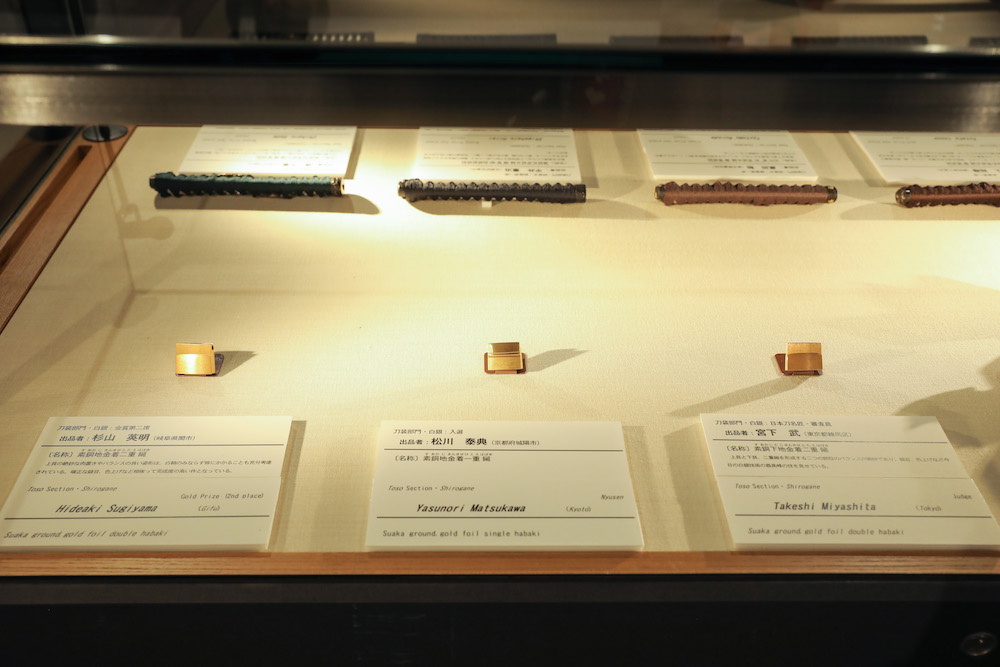

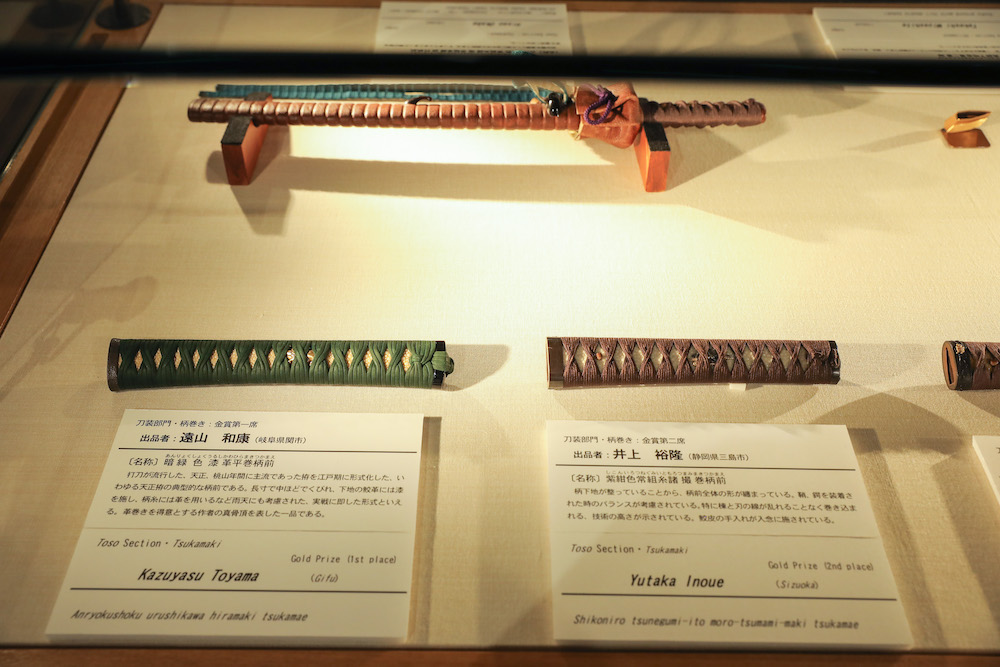

○分野:作刀・刀身彫刻・研磨・鐔(その他刀装具)・白銀(鎺その他金具)・白鞘・拵下地・柄巻き・鞘塗り・拵

●審査申込締切:3月29日(金)必着

審査申込書(PDF形式)はこちらからダウンロード

審査申込書(Excel形式)はこちらからダウンロード

*申込者には、4月上旬に出品票・審査料振込用紙を送付いたします。

●作品受付:4月20日(土)・21日(日)の2日間、午前10時より午後4時まで。

坂城町 鉄の展示館(長野県埴科郡坂城町坂城6313-2)

送付による受付も可。但し、上記期間内必着。「時間指定なし」で送付のこと。

●出品料:1分野につき15,000円(会場の保険料・展示費用・運搬費等含む)

但し、日本刀文化振興協会の会員は10,000円(内容は同上)とする。

応募の留意事項はこちら(PDF)

※その他の詳細は事務局にお問い合わせください。

公益財団法人日本刀文化振興協会 事務局

〒115-0044 東京都北区赤羽南2-4-7 鷹匠ハイツ301号

https://www.nbsk-jp.org/ 電話03(5249)4440 FAX03(5249)0065 E-MAIL tbk@nbsk-jp.org